いくら勤勉な学生と言えどもやはり人間。誰だって「最小努力の法則」を可能な限り実践している訳だ。果たして日本語のクラスでも「先生、今学期は単位を多く取りすぎて、あまり時間がないんです。集中的に効果を上げるにはどう勉強すればいいですか」などと聞いてくる学生がいる。考えてみればいい質問だ。日本語をマスターする為の最大ポイントは一体何だろうか。

旧サイト:日本語に主語はいらない 第10回 日本語上達の鍵は「てにをは」にあり (1999年12月執筆、2005年9月6日公開)より移動

目次

日本語上達の鍵は「てにをは」と基本動詞100

その学生が一年生なら「『てにをは』の正しい使い方と基本動詞100を覚えること」とためらわず答えることにしている。この二つは、日本語と同じぐらいに古い、実に安定した要素であり、日本文の基本構造の最大の要であるからである。

動詞文:「ピザを食べます」が先、名詞文:「これは本です」は後回し

モントリオール大学では数年前から「これは本です」などという文はわざと後に回して、初級の始めから「ピザを食べます」といったタイプの文から導入することにしている。最初の文は「名詞文」次は「動詞文」と言われるものだ。導入の順番を変えてから、学生の反応がとても良くなった。学期始めの2、3週間ですぐやめる学生が減ったのである。なぜだろうか。

それは、外来語さえ使えば、多少「バタ臭く」ても立派に通じる日本文が、初心者の学生にもほぼ無限に作れてしまうからである。

日本語の10%(数千)を占めるカタカナ語と基本動詞だけで、その日から膨大な日本語文が使えるようになる

これまで2回の記事でお話した様に、今やカタカナ語は日本語の日常語彙の10%をゆうに越えているのである。これらはさらに増えることはあっても、減ることはおそらくないであろう。一割と言えば数千にも及ぶ。これに基本動詞とその文末五形「ます・ません・ました・ませんでした・ましょう」、疑問文の「か」、共感・確認の「ね」、驚き・強調の「ねぇ!」を「掛け合わせ」ればその数は膨大なことになる。

「レストランでピザを食べました」から「セリーン・ディオンのCDを聞きましょう」まで、あまり簡単に文が作れるので、学生は「えっ、日本語ってこんなに簡単なの」と(青か茶色か他の色の)目を白黒。がぜん自信をつけるのである。この自信も「仮名漢字交じり」という世界で最も複雑な表記システムの存在を知って大いに動揺するのだが。話す分に限って言えば、日本語は世界でも極めて難しい言語とは決して言えない。

名詞文から始まる日本語教科書は退屈

教科書が名詞文で始まっていても、順序を変えていい

正直な所、何故多くの日本語教科書が揃いも揃って「これは本です」とか「私は日本人です」から第一課を始めるのか、はなはだ理解に苦しむ。これらの「名詞文」はいわゆる「『は』と『が』の違い」(折りを見てこのシリーズでもその「答え」をご紹介しようと思う)の「歴史的大問題」を含んでいて初級でハナから教えるのは望ましくないと思えるのだが。

理解には苦しむものの、その理由は何となく想像がつく。つまりこれは英文法のThis is a book.やらI am a boy.をそのまま日本語に翻訳したものなのではないか。この「勘繰り」が、不幸にして正しいとしたら、広島の生んだ天才的文法家、三上章(1903ー1971)が嘆いた「第二英文法としての日本語文法」の悲しさがここにもあることになる。しかし、だからと言って「日本語教師は教科書の通りに教えなくてはいけない」という義務も義理もないのだ。自分の判断を正しいと信じたら「めりはり」の付いた教え方をしていいと思う。教科書はあくまでも材料であって、それを料理するのが教師の腕の見せ所というものである。

その日から使える、生きのいい動詞文で導入を

「セリーン・ディオンのCDを聞きました」と「これは机です」を比べてみよう。前者を学生が喜んで覚えるのは、そのまま実戦で役立つ、生きのいい情報を持つ文だからである。後者だが、これでは会話はまるで発展しない。聞き手が「だからどうした」と言いたくなる退屈な文である。

さらに言えば、前者の動詞の形(連用形)である「聞き」に「ます」ではなく「たい(です)」を付ければ直ちに形容詞文の導入ともなる。「ピザを食べたいです」やら「カルガリーに行きたかったですか」などへも発展出来る訳だ。カナダの若く自由な学生にとって、自分の欲求や希望の表現が(多くの教科書の様に)やっと一年の終りに出てくるというのは如何にも遅すぎる。そこに辿り着くまでに多くの学生は日本語への興味を失って他の言語へと鞍替えしているであろう。

開いたシステム「動詞」が、初心者にも無限数の日本文作成を可能にする

こうして、基本動詞100をマスターすれば膨大な数の日本文が作れるが、勿論動詞はそれ以上無数にあるし、「努力する」や「コピーする」などと漢語やカタカナ語に「する」を付けたものまで加えるとそれころキリが無くなる。ましてやこのインターネット時代である。動詞はいわゆる「開いたシステム」であって、新しい表現もどんどん生まれているから、とても実数は掴めない。

盆栽で教える日本語の動詞文

閉じたシステム「てにをは」は、約30個でシステムを網羅できる

これに対して「てにをは」の方は数が限られた「閉じたシステム」だ。学生が覚えなくてはならないのはせいぜい30ぐらいのものである。その中でも特に重要なのは「は・も・が・を・に・で・と・の」の8つか。勿論終助詞の「か・ね・よ」も大切だが。今回はこの8つの中から「格助詞」の「が・を・に・で」について日本人もあまり気がついていないことをお話してみよう。なお、格助詞とは、「てにをは」の内、補語となる名詞とそれが掛かる動詞の文法関係を示すものである。

「が・を・に・で」でつくる生きのいい動詞文

初歩の学生にまず教えたいのがこれら4つの格助詞である。これを使うだけで「生きのいい」動詞文が無数に作れるからだ。だがその為にはちょっとした工夫と前置きが必要なのである。

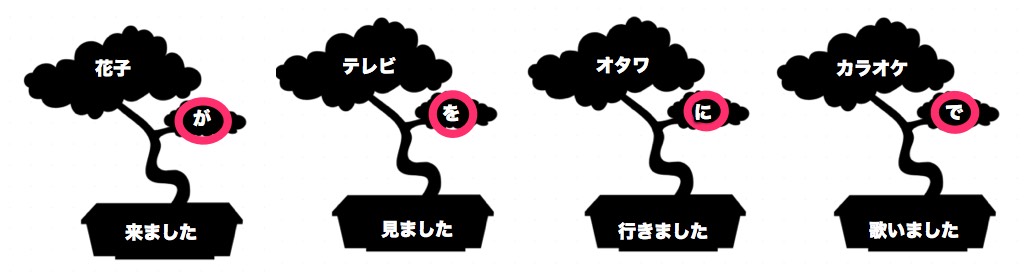

お勧めしたいのは「日本語の動詞文は盆栽の様な形をしている」と教え、鉢が動詞とイメージさせることである。「花子が来ました」も「テレビを見ました」も「オタワに行きました」も「カラオケで歌いました」も全部同じ構造をしていることを学生に理解させる。

勿論「総花的」な「花子がお昼にオタワでテレビを見ました」でもいいのだが、実際の発話では圧倒的に補語がゼロか、あっても一つのものが多い。

こう説明すると、主語という概念そのものが日本文法から不要になる。

上の5つの文で主語らしいのは「花子が」だが、これも「が格」の補語、あるいは主格補語と言うべきである。補語であればこそ、言う必要がなければ言わなくていいのだ。「田中さんが来ましたか」と聞かれて、一番自然な答えが「はい、来ました」で十分なのはその為である。

「人称代名詞は訳すな」が理解しやすい

すべからく「英語や仏語で代名詞が現われる所は日本語ではゼロ」と教え、和訳などでは先回りしてYes, (he) came.などと明記して「カッコ内は訳すな」とした方が学生は理解しやすい。またそうしておけば教師が学生に「あなた」と言われて砂を噛む様な思いをしなくて済むであろう。

英語と仏語はクリスマスツリー

英語や仏語は動詞文が「主語ー動詞ー補語」という三段型(これを私は教室で縦に三段、裾拡がりの「クリスマスツリー型」に見立てて、日本文の「盆栽型」と対比させている)をしているから、「やむなく」代名詞を使わざるを得ないのである。

日本語が代名詞を「省略」している、と言うのも嘘である。

そもそも動詞文の基本構造が盆栽型の日本語には代名詞は存在しないのだ。「私・あなた・彼」などはむしろ「人称詞」という「名詞」であって、そうであるから「わたし」は場面によっては「わたくし」にも「僕」にも「俺」にも「パパ」にもなれるのである。「主語無用論」を誰よりも明解に分析、主張したのが前述の三上章だが、日本語教室の現場で採用すれば大いに効果があるから是非お勧めしたい。

動作や状態の主体を示す「が」その対象を示す「を」の歴史は浅い

落ちる「がを」、落ちない「にで」

格助詞で注目されるのは動作や状態の主体を示す「が」やその対象を示す「を」の存在が歴史的に浅く、昔へ遡れば遡るほど、その影が薄くなることだ。「山高し」「花咲く」は今では「が」が入る所だが、昔は無くて十分だった。

同様に「柿食ふ」「歌詠む」では「を」がなくてよい。この「助詞ゼロ」の状況は現在でも話し言葉では普通のことである。「富士山見えましたか」も「富士山見ましたか」もそれぞれ「が」「を」がないのに自然な文である。

これに対して「二時に来ました」の「に」や「箸で食べましょう」の「で」は決して落ちないのである。

「が」は連体助詞のリサイクル、「を」は感動詞からのリサイクル

これはそもそも「が」も「を」も格助詞などではなく、他の要素からリサイクルされたものであるからである。

「が」は本来「君が代」「我が国」など、今なら「の」が使われる(名詞と名詞を繋ぐ)連体助詞であったし、「を」は感動詞の「をを」が次第に間投助詞となり、やがて動作の対象の確認の為に投入されるに至ったと岩波古語辞典は教えてくれている。

これら二つがリサイクルされて格助詞へと「出世」したのは、ひとえに漢文訓読という事件のためである。中国文を「訳しながら読み下す」というこのテクニックは世界の驚異の的となっている。

「漢文」の授業で我々は考えてみれば実に不思議な言葉を習ったものである。読者の皆さんもあの「訓読」の返り点(語順を日本式に変える)や漢字の右下に書かれた小さなカタカナ(「てにをは」や語尾を追加する)を記憶されているだろう。

こうした中から、世界の言語の歴史上の珍事である「音訓二重読み」(「訓読み」とは実は「翻訳」のことである)が起こり、(始めは「豆仮名」と呼ばれた)カタカナが発明され、そして「が」と「を」が格助詞に出世し、定着したのだった。

あとがきに代えて:「てにをは」と空間へのこだわり

一方、これほど動作の主体やその対象の明示に無頓着な日本人が「空間」には大いにこだわるのは注目される。演劇で言えば、日本語は役者よりも舞台に注目するかの様である。

よく日本語の学生が「そのレストランに食べました」と「に」と「で」を間違える。いくら「行為の場所」は「で」だよ、と繰り返してもなかなか直らないが、これは英語や仏語にその違いがないからである。

そう言えば「米洗う前( )蛍の二つ三つ」という俳句があるが、ここの括弧に助詞を入れるとすれば何を選んだらいいだろう。「に」か「で」か「を」か。実は三つとも可能なのだが、一々その意味が違うのである。動詞を言わずに「てにをは」だけで動詞を予想させる力を持っているのだ。「に」なら蛍が「いる」か「飛んで来る」。「で」なら「ゴソゴソ何かしている」。そして「を」なら蛍が「飛び回っている」様子が目に浮かぶ。実際の俳句はこの「を」が使われているが、それはしゃがんで米を洗う貧しい作者と、その目前で自由に幻想的に飛ぶ蛍の対比を狙った意図が最もよく表現されるからであろう。「てにをは」恐るべし、である。

(1996年12月)